Was in Service-Verträgen steht und was Unternehmen wirklich bekommen, sind zumeist ganz unterschiedliche Dinge. Und mit der zunehmenden Zahl von Cloud- und „As-a-Service“-Dienstleistungen droht der Kontrollverlust in Sachen Verträge und Lieferanten noch größer zu werden. Zumal viel Management-Know-how in den vergangenen Jahren im Zuge der Outsourcing-Welle aus den Unternehmen abgewandert ist. Deshalb stehen heute auch im Lieferanten- und Vertragsmanagement Digitalisierung und Automatisierung auf der Tagesordnung. Dieses Digital Vendor Management (DVM) hat vor allem ein Ziel: eine ganzheitliche Sicht über die bestehenden Sourcing-Provider und die von ihnen gelieferten Services zurückzuerhalten.

Die Beispiele sind alltäglich und kosten fast immer viel Geld: Ein deutsches Unternehmen investiert mehrere Millionen Euro in den Ausschreibungsprozess eines Servicevertrags, dessen Jahresvolumen (ACV, Annual Contract Value) selbst nur 35 Millionen Euro umfasst. Oder eine französische Bank kann bei den meisten ihrer Verträge nicht beantworten, was ihr genau zusteht und ob die gelieferten Leistungen dem Vereinbarten entsprechen. Wie kann es zu solchen Befunden kommen, obwohl das Gros der Unternehmen in den vergangenen Jahren doch viel in Disziplinen wie SIAM (Service Integration and Management) oder Multi Supplier Integration investiert hat?

Mit SIAM & Co. haben Unternehmen versucht, ihre Lieferantenbeziehungen ganzheitlich zu gestalten – entweder selbst oder durch einen Partner. Dabei fokussierten sie sehr auf die Seite der gelieferten Services (Supply). Im Mittelpunkt standen Service Integration, Incident Management oder Service Level Agreements (SLAs). Auf diesen Feldern erzielten die Verantwortlichen auch deutliche Verbesserungen. Außen vor blieb zumeist die interne Sicht auf die eigene Organisation, die Integration der Prozesse und die Bedürfnisse des Business (Buy). So machen heute Lieferanten in der Regel die wenigsten Probleme, vielmehr ist das Haus auf Auftraggeberseite in Schieflage geraten.

Know-how-Verlust durch Outsourcing

Verschärft wird die Situation derzeit vor allem durch zwei Faktoren: zum einen durch den Verlust von Steuerungs-Know-how in Folge des „traditionellen“ Outsourcings der vergangenen Jahre, zum anderen durch die immer zahlreicheren und zunehmend komplexen Lieferantenbeziehungen im Rahmen der heutigen Cloud- und As-a-Service-Vereinbarungen. Diese Verträge sind kleiner, mehr auf Spezialisten-Know-how ausgelegt, sie werden schneller abgeschlossen und auch wieder beendet.

Die Unternehmen gaben im Zuge des Business Process- und IT-Outsourcings einen großen Teil ihres Management- und Steuerungs-Know-hows ab, indem sie es zum Beispiel an ihren jeweiligen (General-)Anbieter übertrugen. Sie verkauften sozusagen fast das ganze Familiensilber, sodass nur noch Überbleibsel aus vielen verschiedenen Abteilungen übriggeblieben sind. Das ganzheitliche Ende-zu-Ende-Wissen und die Integration der einzelnen Abteilungen, die entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten müssten – diese Fähigkeit ist den Unternehmen im Rahmen all der Outsourcing-Verträge immer mehr verloren gegangen. Und da deshalb kein zentrales Team mehr die Vorgänge umfassend steuert und übergibt, entstehen Kommunikationslücken, Reibungsverluste und Medienbrüche, die zu den zuvor beschriebenen Werteverlusten führen. Denn die Steuerung des Lieferanten-Ökosystems basiert zumeist noch auf selbst erstellten internen Prozessen, die sich vor allem auf Excel und E-Mails stützen. Dies führt dazu, dass die Unternehmen die geschlossenen Service-Verträge mehr verwalten und ablegen, statt sie zu steuern und zu managen.

Insofern erfolgt das Management der Lieferanten und der Service-Verträge weiterhin oft „analog“. Eine Alternative besteht darin, die Verträge aus ihrer Papier- (oder Word-/PDF-) Form in digitale Bibliotheken zu überführen, in denen alle involvierten Parteien gemeinsam Dokumente erstellen und managen können. Auf diese Weise erhalten die betroffenen Fachabteilungen – von Service Delivery über Beschaffung, Sourcing, Rechtsabteilung, Risikomanagement bis hin zu Buchhaltung und Controlling – Zugang zu den Verträgen und können sich auf jene spezifischen Komponenten in ihrer jeweils aktuellsten Fassung konzentrieren, für die sie verantwortlich zeichnen.

Ein derart digitalisiertes Lieferanten- und Vertragsmanagement ist in der Lage, die reinen Vertragsdaten zudem durch fortlaufend aktualisierte Daten anzureichern: Es dokumentiert die erreichte Performance, errechnet erzielte Mehrwerte und stellt sicher, dass die Rechnungen auch den vertraglich vereinbarten Leistungen und Verpflichtungen entsprechen. Vorgänge, Entscheidungen, Eskalationen und Risiken lassen sich revisionssicher nachverfolgen, managen und analysieren.

Alle Management-Prozesse unter einem Dach

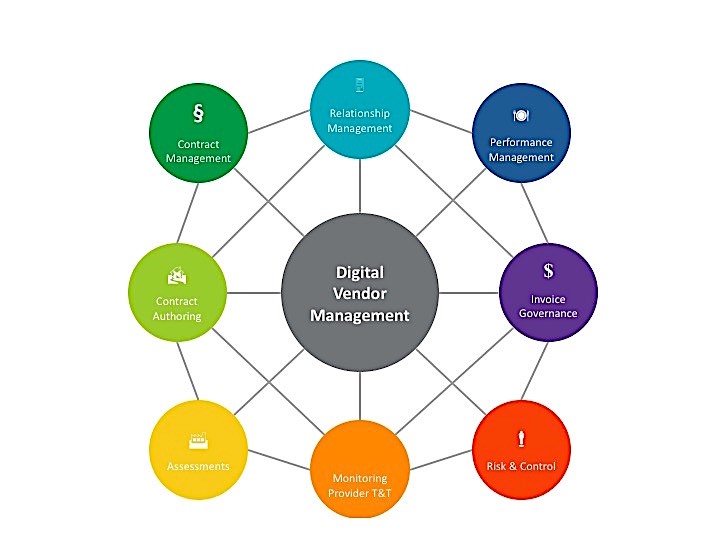

Für dieses Vorgehen hat sich in Wirtschaft und Wissenschaft der Begriff „Digital Vendor Management“ (DVM) etabliert. Die Ausprägungen von DVM-Initiativen in der Praxis fallen zum Teil sehr unterschiedlich aus. Gemeinsam ist allen jedoch, dass sich DVM immer zwischen Demand und Supply bewegt. Es umfasst alle Managementprozesse, die in einem Unternehmen miteinander verzahnt sein müssen, um Serviceverträge über ihre gesamte Laufzeit hinweg zu managen, zu monitoren und zu bewerten. Dies beginnt beim Vertrag selbst und reicht über das Relationship Management mit den Lieferanten, die Governance bis hin zur Performance, den klassischen SLAs. Letztlich digitalisiert DVM alle Daten und Dokumente, die zu einer Beziehung auf Grundlage eines Vertrages gehören. Audits können dann auf dieser Basis überprüfen, ob der Vertrag erfüllt wird, mit welcher Qualität er erfüllt wird, und ob die erbrachten Leistungen auch wirklich diejenigen sind, die das Business braucht.

So kommt es zum Beispiel häufiger vor, dass Lieferanten Leistungen vollständig und vertragsgemäß liefern und seitens des Supply alle Werte auf grün stehen, die Fachabteilungen aufseiten des Demand aber unzufrieden sind, weil sie nicht erhalten, was sie seitens der Geschäftsprozesse, der Applikationen und der IT-Infrastruktur eigentlich benötigen. Deshalb ist es entscheidend, dass beim Demand die Kundenzufriedenheit regelmäßig überprüft und, falls nötig, Verträge dann auch modifiziert werden. Die Betrachtungsweise des Kunden gehört genauso in das DVM-Ökosystem wie die der Lieferanten.

Abbildung 1: Übersicht Digital Vendor Management

Doch müssen die Unternehmen nicht erst einmal in die Reife ihrer Organisation und Prozesse investieren, bevor sie diese digitalisieren und automatisieren? In der Tat: Vor allem als Ergebnis der klassischen Outsourcing-Projekte sind die Fähigkeiten, Lieferanten ganzheitlich zu managen kaum (noch) vorhanden. Deshalb müssen Lösungen, die das Vendor Management digitalisieren, auch Learning by Doing ermöglichen. So lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Neben der Automatisierung kann eine solche Lösung dank ihrer vereinfachten Darstellung die komplexen Zusammenhänge des Vendor Managements Schritt für Schritt erklären. Auf diese Weise bauen Unternehmen Fähigkeiten in ihren Teams auf, die sie anderweitig nicht finden: Digital Vendor Manager kennt der Arbeitsmarkt (noch) nicht. Deshalb sollte eine DVM-Lösung, im Nebenjob sozusagen, auch in der Lage sein, als Trainingsprogramm für DVM-Prozesse zu dienen.

Im Zeichen von Multi-Sourcing

Serviceverträge und Lieferanten sind in großen Unternehmen heutzutage so zahlreich, vielfältig und miteinander verflochten, dass ein Contract Manager, und sei er noch so gut, diese nicht mehr ganzheitlich erfassen und managen kann. Wenn Verträge zudem Umfänge von bis zu einer Milliarde Euro oder mehr haben und sich weltweit über Dutzende von Ländern erstrecken, dann lassen sich solche Verträge nicht mehr nur durch die Ablage verwalten. Digitalisierte Verträge hingegen können auch SLAs sowie Operating Level Agreements (OLAs) zwischen Business, IT und Service-Providern überwachen und steuern. Im Rahmen eines digitalisierten Lieferanten- und Vertragsmanagements geben zudem kontinuierliche Analysen entlang des Lebenszyklus’ von Verträgen Aufschluss über die Performance-Entwicklung. So erkennen Unternehmen, was funktioniert, was nicht und können Verträge entsprechend verlängern, anpassen oder auch auflösen. Dies schafft jene Agilität und Geschwindigkeit, die Unternehmen angesichts all der sich ständig bewegenden Teile einer Multi-Sourcing-Umgebung benötigen, um aus jedem einzelnen Vertrag möglichst viel herauszuholen.

Doch welche Wegstrecke muss ein Unternehmen zurücklegen, um vom traditionell analogen zu einem digitalen Vertrags- und Lieferantenmanagement zu kommen? Vor allem zwei Faktoren entscheiden über den Erfolg: Zum einen müssen alle internen und externen Beteiligten unter einen Hut gebracht werden und zum anderen gilt es überhaupt erst einmal zu identifizieren, um welche Prozesse es geht und wie diese zu gestalten sind.

Mit Blick auf die Beteiligten gilt es zwischen internen und externen Stakeholdern zu unterscheiden: Zu den internen zählen das CxO-Management, das zum Beispiel die Provider-Performance, Risiken und den finanziellen Rahmen im Blick behält, die Verantwortlichen seitens der Service Delivery sowie die Vertragsmanager. Seitens der externen Lieferanten sind die jeweiligen Kundenverantwortlichen sowie das Liefer- und Rechnungs-Management involviert. Intern wie extern betroffen sind die Beschaffung sowie die Rolle des Account-Management, das die Zusammenarbeit aller Beteiligten sicherstellt, indem es zum Beispiel Governance-Meetings vorbereitet und leitet.

Inventur der Prozesse

Aufseiten der Prozesse gilt es jene zu identifizieren, die für die Steuerung sämtlicher Lieferanten benötigt werden. Die aktuellen Digitalisierungsprojekte im Vertrags- und Lieferantenmanagement zeigen, dass die Unternehmen im Durchschnitt nur ein Viertel der benötigten Prozesse namentlich überhaupt kennen und dieses Viertel in der Regel nur einen geringen Reifegrad aufweist.

Doch womit anfangen? Und welche Prozesse sind unabdingbar, welche nicht? In der Regel gilt: Selbst, wenn Unternehmen davon ausgehen, dass sie über ein Lieferantenmanagement verfügen, fehlen viele notwendige Prozesse. Häufige Lücken sind Lieferungen, die nicht kontinuierlich überprüft werden, nichtexistierende Kommunikations- und Eskalationspfade oder nicht standardisierte Finanzberichte, die deshalb für das Controlling nur begrenzte Aussagekraft besitzen.

Vor allem Contract Manager und Einkäufer haben erkannt, dass Nachholbedarf besteht. So geben die für Servicebereitstellung zuständigen Einheiten in Digitalisierungsprojekten fast durchgängig zu Protokoll, dass sie vom Contract Management abgeschnitten sind. Beide Welten agierten bislang isoliert voneinander und sind sich deshalb bewusst, dass ein Brückenschlag stattfinden muss.

Dies unterscheidet Digitalisierungsvorhaben im Vendor Management übrigens von anderen herkömmlichen IT-Projekten: Da bestimmte Notwendigkeiten klar auf der Hand liegen, ist Überzeugungsarbeit oft gar nicht oder kaum erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass hier die besten Anregungen von den Betroffenen selbst kommen – so sie denn am Prozessdesign beteiligt sind.

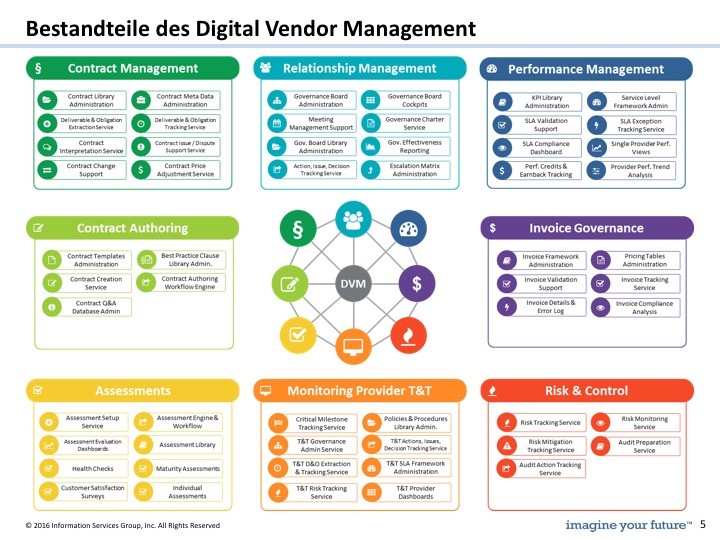

Zu den Basisprozessen eines digitalen Vendor Managements gehören die des Vertragsmanagements, des Managements der Lieferantenbeziehungen, des Performance-Managements und der Governance der Rechnungen („Invoice Governance“).

Abbildung 2: Bestandteile des Digital Vendor Management

Dem Prozessdesign sollten Strategie-Workshops vorgeschaltet sein, die eine Standortbestimmung vollziehen: Was sind die Ziele des Unternehmens und wie zahlt das Vendor Management auf diese ein? Wie sollen die einzelnen Prozesse gewichtet sein? Welche Beteiligten sollen und müssen an Bord geholt werden? Und wie lautet das Mission Statement für die Digitalisierung des Vertrags- und Lieferantenmanagements? Als Initiator und „Sponsor“ empfiehlt sich dabei in der Regel der CIO, CFO oder der Chief Sourcing Lead. Mit ihm lassen sich in der Vorbereitung die benötigten Stakeholder, Rollen und Fähigkeiten auf dem Reißbrett skizzieren. Kommen dann schließlich alle Beteiligten zu den ersten Strategie-Meetings zusammen, sollte sie ein möglichst unabhängiger Moderator in der Rolle des Stakeholder Managers zueinander führen. Denn viele Abteilungen haben zuvor noch nie miteinander gesprochen, geschweige denn an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet.

Standards dominieren

Das Prozessdesign als Folgeschritt nach den initialen Strategierunden folgt dem bekannten Vorgehen der Prozessanalyse und -verbesserung: Gap-Analyse und -Dokumentation sowie darauf aufbauende Verbesserungsmaßnahmen, die im Rahmen einer Roadmap festlegen, wie die identifizierten Lücken Schritt für Schritt geschlossen und digitalisiert werden können. Bei der Abarbeitung dieser Roadmap ermöglicht eine kontinuierliche Dokumentation, dass Verbesserungen, falls nötig, noch einmal nachgezogen werden.

So weit, so bekannt. Neu hingegen ist der mittlerweile fast durchgängige Willen der Unternehmen, beim Vendor Management auf Industriestandards zu setzen, anstatt – wie in der Vergangenheit zumeist – individuelle Lösungen zu bevorzugen. Nicht mehr die Digitalisierung der bestehenden Ist-Prozesse ist heute das Mittel der Wahl, sondern Industriestandards wie ITIL, COBIT und andere allgemein bewährte Vorgehensweisen aus dem Multi-Provider-Umfeld.

Diese Kehrtwende speist sich sicherlich aus den oft ernüchternden Erfahrungen, welche die meisten Unternehmen in unzähligen IT-Projekten der vergangenen Jahre machten. So wurde nicht nur viel Geld für ein individuelles Prozessdesign und dessen Zertifizierung ausgegeben. Mehr noch: Unternehmen begaben sich in eine Abhängigkeit von ihren Lieferanten. Denn diese mussten aufwändig auf die Individualprozesse ihrer Auftraggeber geschult werden, was wiederum die Preise in die Höhe trieb. Zudem ließen sich Lieferanten nur schwer auswechseln und ersetzen, bedeutete doch jeder neue Lieferant auch wieder erheblichen Einarbeitungsaufwand. Und da die Zahl der Lieferanten anstieg, potenzierte sich dieser Kreislauf zunehmend.

Dies erklärt die Kehrtwende hin zum Standard gerade im Vendor Management – ist es hier doch auch das Ziel, Lieferanten möglichst einfach an Bord holen, einbinden oder auch wieder loslösen zu können. Insofern übernimmt das Design der Prozesse bei diesem Thema heutzutage meistens die angebotenen Standards und ist somit kein großes Thema mehr. Der Fokus liegt fast ganz auf dem Übergang vom manuellen zum digitalen Vorgehen.

Kein gewöhnliches IT-Projekt

In der IT mit ihren ständigen Releases und Weiterentwicklungen spielen Management- und Change-Prozesse gewöhnlich eine große Rolle. Dies wäre auch bei der Digitalisierung des Vendor Managements zu erwarten. Doch die Praxis zeigt, dass dies mitnichten so ist. Denn oft gibt es nur wenige Fähigkeiten und Ressourcen, die sich überhaupt in die digitale Welt übertragen lassen, da sie schlicht nicht existieren. Vor allem das Vertragsmanagement besteht traditionell aus einem Sammelsurium an Ressourcen aus unterschiedlichsten Bereichen. Professionelle Kräfte für das Sourcing oder Vertragsmanagement sind die absolute Ausnahme. Die meisten Mitarbeiter stammen aus den Fachbereichen und verfügen in der Regel nur über Fragmente der notwendigen Skills.

Dementsprechend gleicht die Transition des analogen Vendor Managements in die digitale Welt mehr einem Aufbau von Prozessen und Fähigkeiten. Durch die damit einhergehende Standardisierung der Prozesse stellt sich in der Praxis zumeist eine Erleichterung bei den beteiligten Mitarbeitern ein – ganz anders als bei Neuerungen in anderen IT- und Software-Entwicklungsprojekten, bei denen es vor allem darum geht, Widerstände zu überwinden. Die standardisierten Prozesse und Rollen des digitalisierten Vendor Managements eignen sich insofern sehr gut, um die vorhandenen Mitarbeiter durch Learning by Doing zu Experten zu machen, ohne dass sie eine entsprechende Ausbildung mitbringen müssen.

Da die Digitalisierung immer auch mit Automatisierung einhergeht, steht und fällt diese Lernkurve auch mit der Qualität der eingesetzten Werkzeuge. Diese sollten die Mitarbeiter Schritt für Schritt durch die Prozesse führen und auf Fehler aufmerksam machen, wenn diese auftreten. Dies trifft auch auf die begleitenden Trainings und Schulungen zu – vor allem Online-Trainings, die zum Beispiel Quiz- und Testelemente aufweisen sollten, um möglichst didaktisch zu wirken. Vor allem in der Anfangsphase ergänzen klassische Gruppenseminare die Ausbildung der Mitarbeiter. Für leitende Funktionen hat sich zudem zusätzliches Eins-zu-Eins-Coaching bewährt.

Managed Services erleichtern Know-how-Aufbau

Unternehmen müssen im Zuge der Digitalisierung des Vertrags- und Lieferantenmanagements erst einmal Prozesslücken schließen und Skills aufbauen. Bei diesem Know-how-Aufbau kann DVM in Form von Managed Services hilfreich sein. In den Bereichen Einkauf, Sourcing, Recht, Steuerung und Lieferantenmanagement zum Beispiel sind Managed Services in der Lage, schnell Prozesswissen aufzubauen, Experten zu coachen und externe Spezialisten so lange intern zu beschäftigen, bis die notwendigen Fähigkeiten inhouse aufgebaut sind.

Wenn die Basisprozesse des Vendor Managements digitalisiert sind, steht zunächst an, die dann vorliegenden Daten und Informationen zu steuern, zu bewerten und zu gewichten. So gilt es zum Beispiel, regelmäßige Berichte über die Effektivität der Lieferanten und ihrer Leistungen zu erstellen, ihre Performance kontinuierlich zu messen und regelmäßig zu überprüfen, ob die Rechnungen die definierten Standards erfüllen. Ebenso ermöglichen die erhobenen Daten nun ein systematisches Risikomanagement. Nach sechs bis zwölf Monaten verfügt ein Unternehmen dann über genug Daten, um Rückschlüsse über Trends und Rückwirkungen auf die Geschäftsziele ziehen zu können. Es kann nun fundiert entscheiden, wie die Reise in Sachen Vertrags- und Lieferantenmanagement weitergehen und wohin sie führen soll.

Abbildung 3: Nutzen des Digital Vendor Management

Digital Vendor Management – Sechs Fragen, sechs Antworten

Wie verlieren Unternehmen im Zusammenhang mit IT-Serviceverträgen das meiste Geld?

Die meisten Unternehmen verwalten ihre IT-Serviceverträge lediglich und managen sie nicht aktiv über die verschiedenen internen Abteilungen hinweg. Den Verantwortlichen ist in der Regel gar nicht bewusst, wie viele und welche Prozesse das Vertrags- und Lieferantenmanagement alle beeinflussen. Auf diese Weise schöpfen sie den gewünschten Mehrwert, den diese Verträge liefern sollen, nicht aus.

Hinzu kommt, dass die Serviceverträge nicht ganzheitlich betrachtet, sondern in Silos gehalten werden. Dies führt unter anderem dazu, dass sie Compliance- oder Audit-Anforderungen nicht erfüllen. Die Flexibilität bei der Lieferantenwahl sinkt. Dadurch bleiben Serviceanbieter oft an Bord, obwohl sie die geforderten Ergebnisse nur noch teilweise oder gar nicht mehr liefern. Der Alltag ist geprägt von Unsicherheiten und Auseinandersetzungen mit den Lieferanten über die Auslegung von Verträgen, sodass kaum noch Raum für eine produktive Kollaboration bleibt.

Wie kann das Business diese Probleme lösen?

Die heutigen Best Practices liefern Digital Contract Life Cycle Management oder Digital Vendor Management (DVM). Sie unterteilen Serviceverträge in viele unterschiedliche Aspekte und Informationen, die den jeweiligen Service Delivery- und IT-Teams digital zur Verfügung stehen. Eine interne Integration aller beteiligten Abteilungen sorgen für wesentlich effizientere und effektivere Workflows und Verwaltungsprozesse.

Indem Unternehmen alle Liefereinheiten und Service Level Agreements automatisiert überprüfen, verhindern sie Wertabflüsse. Basis ist eine klar definierte und standardisierte Vertragsbibliothek. Mit ihrer Hilfe lassen sich Workflows definieren, das Change Management bezüglich der Verträge nachvollziehen und die Kontrolle über die unterschiedlichen Vertragsversionen bewahren. Die Digitalisierung des Vertragsmanagements verhindert den Wertabfluss von sechs bis neun Prozent der jeweiligen Gesamtvertragssumme.

Was sind Vorbedingungen für ein wirksames DVM?

DVM erfordert die interne Integration vieler unterschiedlicher Abteilungen – von der Beschaffung über die Rechtsabteilung, das Lieferanten- und Rechnungsmanagement, bis hin zu Service Delivery, Audits, Compliance und Governance.

Müssen Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter für das Vertragsmanagement einstellen?

Wenn Unternehmen ihr Contract Lifecycle Management digitalisieren, benötigen sie nur wenige zusätzliche Mitarbeiter, da viele Aufgaben automatisiert erbracht werden. Bereits vorhandene Mitarbeiter lassen sich durch Zusatzschulungen mit den jeweiligen Best Practices vertraut machen.

Welche Fähigkeiten und Tätigkeitsprofile sind vor allem gefragt, wenn es um den Auf-, Ausbau und Betrieb von DVM geht?

Contract Lifecycle Manager, die Verträge von Ende zu Ende betrachten, benötigen ein tiefes Verständnis von Vertragsleistungen und -verpflichtungen. Sie benötigen wohldefinierte Workflows und müssen Schnittstellen zu Service Delivery und Finanzcontrolling herstellen können.

Was müssen Technologieunternehmen hinsichtlich des IT-Vertragsmanagements ändern?

Sie müssen aufhören, Verträge in Silos zu halten, und beginnen, diese unternehmensweit zu standardisieren und zu digitalisieren.

Beispiel globales Logistikunternehmen

Ein weltweit tätiges Logistikunternehmen startete ein umfangreiches Transformationsprogramm unter dem Zeichen des Business Process Outsourcing (BPO). Für den globalen Rollout in mehr als 50 Ländern wurden dafür zum Beispiel die Finanz-, Kundenbetreuungs- und Datenmanagement-Prozesse redefiniert. Unterstützt wurde dieses Programm seitdem durch Digital Vendor Management (DVM) mit einem Command Center als „Single Source of Truth“ für mehr als 1.000 Anwender.

Während der dreimonatigen Implementierung der DVM-Services wurden zum Beispiel acht Standardprozesse überarbeitet und über 2.000 Aktionen, Vorfälle, Risiken und Entscheidungen aus einem Excel-basierten RAID-Log übertragen sowie mehr als 100 Vertragsdokumente bereinigt und importiert. Darüber hinaus wurden 120 globale SLAs definiert, mehr als 300 Anwender/Rollen definiert und an Bord geholt sowie 5 Gigabyte der Projektbibliothek vom vorherigen Sharepoint-System in das Ablagesystem des Command Center überführt.

Für das Unternehmen brachte vor allem das alte Sharepoint-System Nachteile mit sich, da es sehr langsam arbeitete und dem Unternehmen wenig Kontroll- und Steuermöglichkeiten bot. Der Aufbau der Projektbibliothek im Command Center hingegen ging mit der Definition neuer und strikter Zugriffsregeln für mehr als 100 verschiedene Nutzergruppen einher und mit einer wohldefinierten und fortlaufend gewarteten Struktur. Alle Vertragsänderungen folgen nun dem automatisierten Workflow des Command Centers, und alle SLAs werden monatlich im System aktualisiert.

Das Training der DVM-Anwender in den über 50 Ländern weltweit folgte einem dreiteiligen Ansatz:

1) Dokumentation der einzelnen Module mit den individuellen Funktionen sowie stufenweise Anleitungen für die auf dem Workflow basierenden Tätigkeiten.

2) Webbasierte Videotrainings mit einem abschließenden Quiz und Ergebnisvergleichen.

3) Monatliche Trainings / FAQ-Einführungen für neue Anwender, die bereits Video-Trainings durchlaufen haben.

Der DVM-Service des Unternehmens umfasst zudem zahlreiche Hintergrundaufgaben wie zum Beispiel das Monitoring der Workflow-Performance, das Management der Anwender- und Zugriffsrechte sowie der Compliance-Check hinsichtlich der Standardprozesse sowie der Nomenklatur und Regeln der Projektbibliothek.